デジタル遺産を守るために:相続の新たな視点

現代社会では、私たちの生活の多くがデジタルの世界に依存しています。SNSやクラウド、オンラインバンキング、サブスクリプション(サブスク)など、デジタル資産の範囲は年々広がり続けています。

しかし、これらの資産をどう管理し、相続人にどのように相続させるのかについて、十分な理解や準備ができていない方も少なくありません。

デジタル遺産とは

一般的に、「デジタル遺産」とは、被相続人が生前に有していたオンラインアカウントやデジタルデータなど、デジタル形式で保管していた財産を指します。もちろん、民法第896条が定める「被相続人の財産」は一切相続の対象となりますので、デジタル財産も相続財産に含まれ得ます。

もちろん、デジタル財産は、相続の対象となり、主な例としては以下のような財産があります。

SNSアカウント:Facebook、Instagram、Xなど

メールアカウント

クラウド

オンラインバンキング

暗号資産(仮想通貨)

サブスクリプション

電子マネー

クレジットカードのポイントやマイレージ

デジタル著作物

NFTアート

これらデジタル遺産は、物理的な形を持たないため、通常の相続手続(銀行や法務局での不動産名義変更など)では対応しきれない部分がある点に注意が必要です。また、サービス提供事業者ごとに相続に関する独自の規定がある場合もあり、相続手続が確立されていないケースも見受けられます。

デジタル遺産の相続手続

民法上、被相続人の財産(デジタル遺産を含む)は、特段の制限がない限り、原則として相続の対象になります(民法896条)。デジタル遺産であっても、不動産や預貯金などと同じように相続手続ができる場合があります。

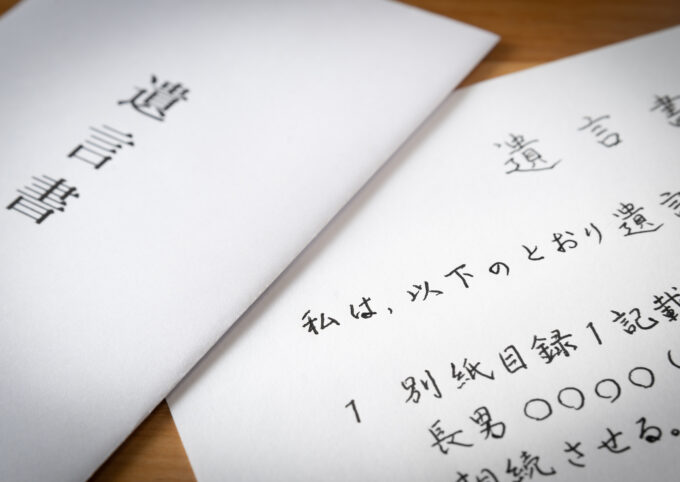

したがって、被相続人が遺言書でデジタル遺産の帰属先を特定の相続人に指定することができますし、遺産分割協議でデジタル遺産を分割することも可能です。万一、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判手続において分割方法を決定することもできます。

ただし、サービス提供会社の規約で「アカウントの承継不可」「第三者への譲渡禁止」等が明記されているケースもあります。そのような場合は、利用規約に基づき、相続人がアカウントやデータにアクセスできない可能性もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

また遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、調停や審判手続で、デジタル遺産を分割することもできます。

デジタル遺産の相続における課題と注意点

1 アクセス問題

多くのデジタルサービスでは、個人情報保護の観点から、本人以外のアカウントアクセスが制限されており、ログインに必要なIDやパスワードを被相続人本人のみが知っているケースがあります。死亡後にそれらが不明の場合、相続人はアカウントにアクセスできず、デジタル遺産自体を確認できない事態が起こり得ます。

2 利用規約の不足・制限

サービスの利用規約に相続について明確な記載がない場合や、そもそもアカウントの承継を認めていない場合があります。遺言書で「相続させる」と定めていても、サービス提供会社の規約上、手続ができないケースがあるため、事前のチェックが欠かせません。

3 情報の散在

被相続人の利用していたサービスが多岐にわたる場合、相続人がそのすべてを把握するのは困難です。相続手続が一通り終わった後になって、ハガキなどの通知で新たなアカウントが発覚することも少なくありません。その場合は、そのデジタル遺産のみを改めて遺産分割協議する必要が生じる場合があります。

解決策と準備のポイント

こうしたデジタル遺産の課題や注意点に備えて、今からできる解決策や準備についてご紹介します。

1 デジタル遺産リストの作成

まずは被相続人自身がどのようなデジタル遺産を有しているのかを把握するために、リストを作成しましょう。こうしたリストは、遺言書を作成するにあたっての財産目録の作成時や死亡後に相続人が把握するためにも重要ツールになります。

リストには以下のような情報を記載しておくと便利です。

- サービス名とアカウントの種類

- ログインに必要なID・パスワード(管理方法のメモなども含む)

- 相続発生後の取扱い(削除、譲渡、継続利用など)

2 サービス提供者の規約を確認

上記の課題にもあるとおり、デジタル遺産が相続の対象となったとしても、サービス提供者の規約によってはアカウント承継ができない場合があります。

そのため、そのデジタル遺産は相続対象財産であったとしても、実際に相続手続(名義変更)ができるのかなどについては利用規約をよく理解しておきましょう。

3 法的手続の検討

デジタル遺産を適切に相続してもらう、あるいは相続するためには、デジタル遺産の相続に関する意思を法的に有効な形で文書化(遺言書の作成)することが重要です。

遺言書の作成は自筆でも可能ですが、弁護士や公証人に相談することで、形式の不備や法的リスクを最小限に抑えることができます。

作成時には、デジタル遺産の内容や取扱い、相続人や遺言執行者にアカウントへのアクセス権限を付与する旨の記載などを盛り込むとよいでしょう。

4 定期的なバックアップ

デジタル遺産のリストやログイン情報などをパソコンやスマホの中だけに保存していると、機器の故障や紛失などで取り出せなくなるおそれがあります。USBメモリや外付けハードディスク、クラウドなど、複数の手段を使って定期的にバックアップをしておくことが望ましいでしょう。

5 相続人と情報共有

デジタル遺産のリストや管理方法については、信頼できる相続人へ生前に共有しておくことも大切です。死亡後の手続のみならず、入院中や緊急時の対応にも役立ちます。

最後に

デジタル遺産の相続は、現代のライフスタイルにおいてますます重要なテーマとなっています。事前にしっかり準備しておくことで、相続手続をスムーズに進めることができます。デジタル遺産の管理や相続に少しでも不安がある場合は、早めに弁護士等の専門家へ相談してみることをおすすめします。

(参考条文)

- 民法第896条「相続による一般的承継」

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、その性質がこれを許さないものについては、この限りでない。

適切な情報管理と法的手続を組み合わせることで、あなたの大切なデジタル遺産を安心して次世代へ繋ぐことが可能になります。ぜひ一度、ご自身のデジタル遺産について整理してみてはいかがでしょうか。