ネット上で誹謗中傷を受けた際の発信者情報開示命令が1つの裁判手続でも行えるようになりました。

昨今、インターネットによる匿名での誹謗中傷が相次いで行われ、有名人の方からも自殺者が出るなど、社会問題となっていることはすでにご認識かと思います。

誹謗中傷の被害を受けて、相手に慰謝料を請求したいが、どこの誰かもわからないのに、請求できるのかなど悩まれている方も多いと思います。

今回は、このような被害者救済を図るプロバイダ責任制限法の改正について、簡単にではありますが、記したいと思います。

プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法とは、インターネット上で誹謗中傷などの権利侵害が発生した場合についてのルールや手続を定めた法律です。

<改正前>プロバイダ責任制限法の問題点

改正前のプロバイダ責任制限法は、x(旧Twitter)やInstagramなどいわゆるログイン型投稿での誹謗中傷に対して法整備が追い付いていない側面がありました。

具体的には、インターネット上で誹謗中傷をされた人が、誹謗中傷をした人に対して、損害賠償請求をするためには、裁判外で任意に開示を受けない限り、誹謗中傷をした人の氏名や住所を特定する必要がありました。そして、人物を特定するために2度の裁判手続を経なければなりませんでした。

つまり、改正前の一般的な手続は、誹謗中傷の書き込みがなされているサイトの管理者といったコンテンツプロバイダに発信者情報開示仮処分命令の申立てをし、開示されたIPアドレス(簡単に言えば、インターネット上の住所のことです。)からアクセスプロバイダ(発信者が契約している通信事業者)を特定し、アクセスプロバイダへの発信者情報開示を求める訴訟を提起しなければなりません。

このように2度の手続を経なければならないことで、被害者の手間や弁護士費用の負担が問題になるだけでなく、開示にも数カ月~場合によっては1年近くもの時間がかかり、ログの保存期間が経過してしまうことで、発信者の情報を特定することが困難になることもありました。

プロバイダ責任制限法の改正とその主な内容

そこで、改正後のプロバイダ責任制限法は、このような状況を踏まえ、1つの裁判手続で発信者情報を開示できる新たな裁判手続の創設などが盛り込まれています。

主な改正内容は、以下のとおりです。

1 新たな裁判手続の創設

2 SNSなどのログイン型サービスに関する開示請求範囲の拡大

※改正後の新制度における詳細な実務上の手続きの流れについては、こちらで記載しております。

1 新たな裁判手続の創設

改正後のプロバイダ責任制限法は、従来の2段階での手続に加え、新たに「発信者情報開示命令に関する裁判手続」という非訟手続(通常の訴訟手続に比べて簡易的な手続で、裁判所が職権で判断することもできます。)が創設されました。

簡易な手続で、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対する請求を1つの裁判所で審理させ、その他提供命令や消去禁止命令の各申立もまとめて行うことができるようになりました。

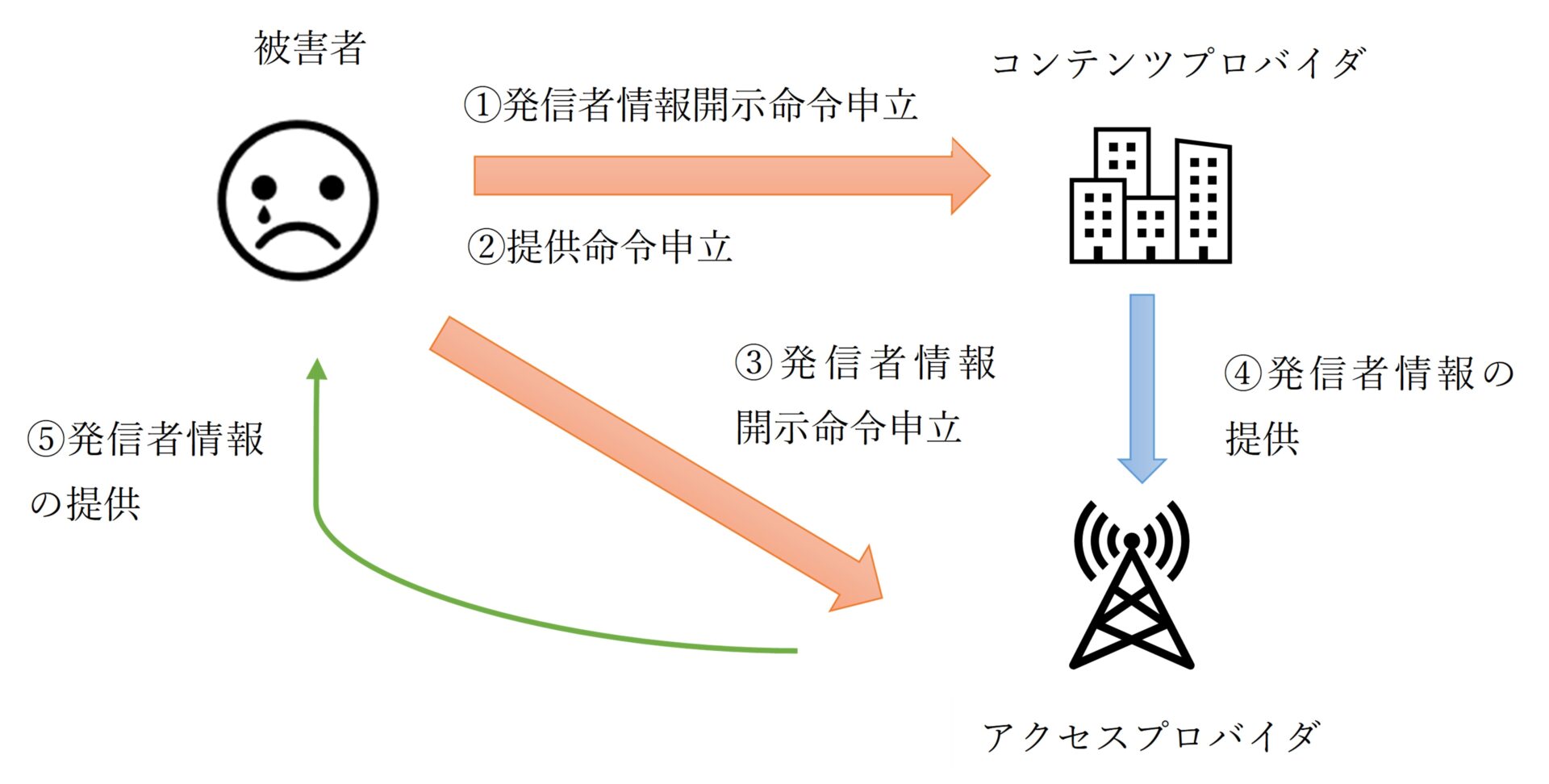

この手続は、①発信者情報開示命令申立に伴い、コンテンツプロバイダが有するアクセスプロバイダ情報についても提供命令申立を行います。②提供命令により得たアクセスプロバイダの情報により、アクセスプロバイダに対し、③発信者情報開示命令申立を行い、同時にコンテンツプロバイダに通知します。④通知を受けたコンテンツプロバイダが、アクセスプロバイダに対して、発信者情報を提供します。③発信者情報開示命令が裁判所によって認められると、アクセスプロバイダを経由して、コンテンツプロバイダから発信者のIPアドレスや氏名住所の情報が開示されます(⑤)。

なお、①と③の申立てに付随して、消去禁止命令申立て(コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して発信者情報の消去を禁止する命令申立)を付随的に行うこともできます。

2 開示請求の対象範囲の拡大

これまでの開示請求の対象は、ログイン型サービスにおける誹謗中傷を想定していなかったため、権利侵害に係る発信者情報に限られていました。一般的な掲示板であれば、アクセスプロバイダがアクセスログを保有しており、発信者情報の開示を求めることができました。

(※一般的な掲示板であれば、投稿を行った際に投稿者のIPアドレスが記録されるのですが、ログイン型サービスでは投稿を行った際のIPアドレスがそもそも記録されない仕組みとなっており、投稿を行ったアカウントにログインした際のIPアドレスのみ記録されるという違いがあります。)

ところが、SNSの普及により、IDやパスワードを作成し、以後それらを入力してログインをするX(旧Twitter)やInstagramのようなログイン型SNSの場合は、ログイン時のIPアドレスがそもそも発信者情報に該当するといえるのか、またログイン型の投稿を情報開示請求の対象に含まれるかが明確ではなく、開示請求の可否の判断が分かれていたところがありました。

さらに、現在は複数の端末から同時にログインすることが可能であるため、権利侵害に係る投稿がどのアクセスプロバイダなのか特定することができずに、開示請求が認められない場合もありました。

そこで改正により、ログイン型の投稿も開示請求の対象とし、権利侵害に係る投稿時のみならず、ログイン時のアクセスプロバイダに対しても開示請求になることが規定されました。

まとめ

プロバイダ責任制限法の改正の主なポイントについて記しました。

改正法により、誹謗中傷の被害者救済がより図れるようになり、SNSでの問題投稿に対処することもできるようになりました。

とはいえ、開示請求はログ保存期間との時間との戦いではあるので、誹謗中傷で悩まれている方やインターネット上で権利侵害を受けた方はお早めに弁護士に相談することをお勧めします。