カスハラ防止条例違反によって問われる罰則とは?

令和7年4月1日、客からの迷惑行為などのいわゆるカスタマーハラスメント(通称カスハラ)を防ぐ条例が、東京都などで全国で初めて施行されました。

特に東京都では、対象となる業種等を限定せずに制定され、基本理念の他、東京都や客、事業者などの責務などが定められています。

カスハラとは

正しくはカスタマーハラスメントといい、セクハラやパワハラなどのハラスメント類型の一つとして挙げられます。

カスハラとは、一般的に、顧客等からの著しい迷惑行為のことをいいますが、東京都の条例では、顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものと定義されています(条例2条5号)。

また、著しい迷惑行為に関しては、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為もカスハラに含みます(条例2条4号)。

具体的な行為として、物を投げつける、唾を吐く、殴打といった危害を加える言動、人格否定、声を荒げる、土下座の要求、長時間に及ぶ叱責、何度も連絡して自身の要求を繰り返したりすることで就業者を拘束する、わいせつな言動、誹謗中傷(SNS上も含む)、著しく高額な商品との交換や高額な金銭補償の要求、就業者にとっておよそ不可能な行為の要求などがあります。

カスハラの社会問題化

こうしたカスハラは、市区町村役場や飲食業を始めとするサービス業で近年特に増加しており、カスハラを受けた人が深刻なストレスを抱え、社会問題となっていました。

社会問題化するカスハラに対して、全国各地でも条例の制定手続が行われていますが、いち早く東京都、群馬県、北海道などで令和7年4月1日施行となりました。

法律上のカスハラの扱いは?

条例制定又は施行に関しては上記の通りですが、法律ではカスハラについてどのように扱われているのでしょうか。

これに関しては、カスハラを正面から禁止する法律はなく、またカスハラの法律上の定義もありません。ただ、2022年に厚生労働省によって公表されたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルによると、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」とされています。

条例違反に対する罰則は?

さて、このようなカスハラ防止条例に違反した、つまりカスハラをしてしまった場合、罰則はあるのでしょうか。

結論から申し上げますと、条例上、明確な罰則はありません。

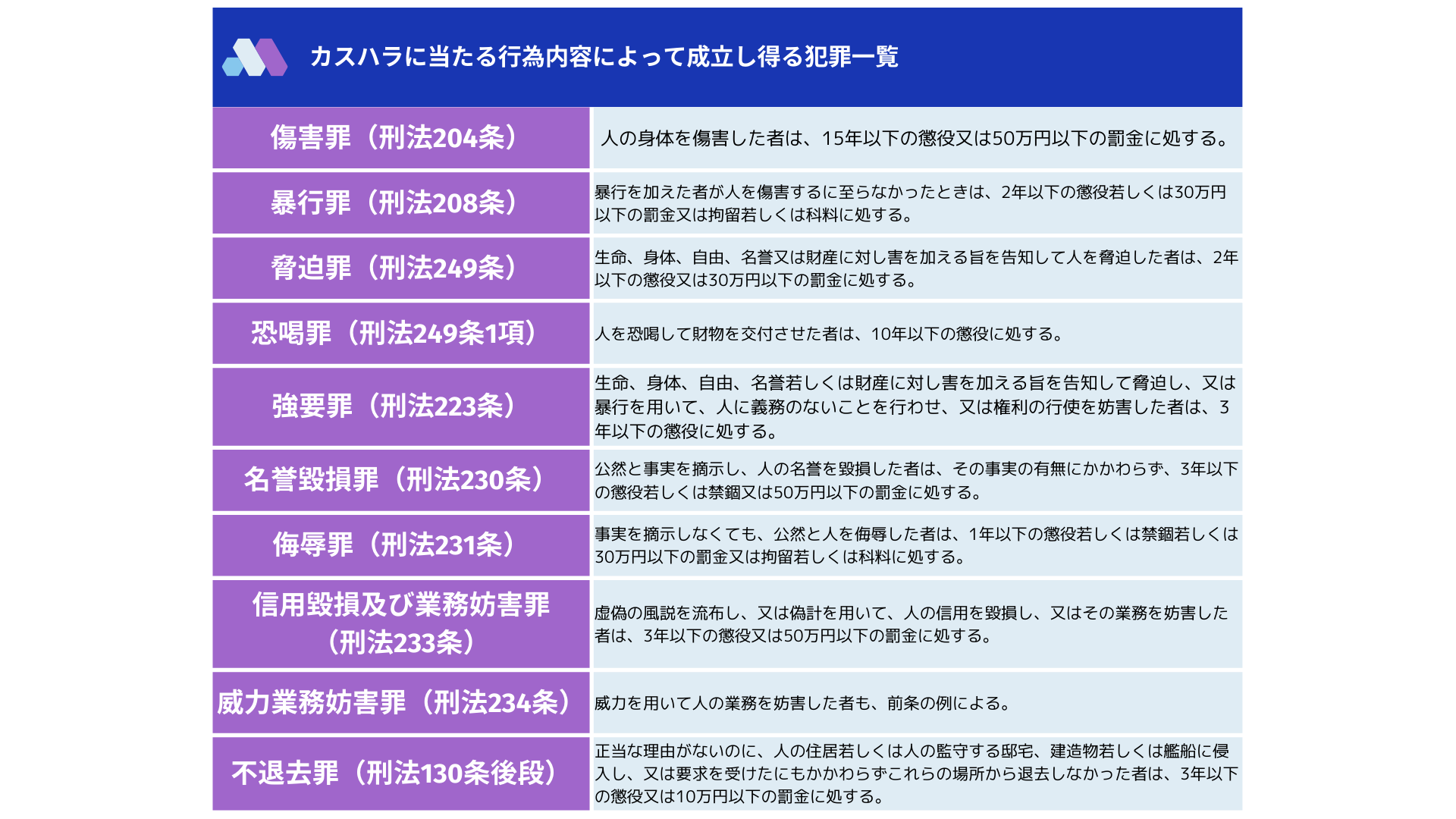

ただし、先ほどご紹介しましたように、著しい迷惑行為の内容によっては、カスハラと認定されるだけでなく、他の犯罪が成立する可能性があります。

これまでの実務上も、カスハラ行為が脅迫や暴行など、各種犯罪に当たる場合には当該犯罪の罪で逮捕されたり検挙されるという運用が採られてきています。

これら犯罪以外にも、軽犯罪法違反として処罰の対象となることがあります。

このように、カスハラに類する行為は、条例自体には罰則規定はありませんが、刑法や軽犯罪法違反に問われることもあり、場合によって、カスハラ被害者から被害届の提出や刑事告訴をされることもあります。

| 【関連記事】 👇こちらもあわせて読みたい |

| ♦ これって軽犯罪法違反? |

事業者がとるべきカスハラ対策は?

事業者がカスハラを予防するためには、まずは就業者に対する教育や顧客に対する啓発が迅速に着手できるでしょう。ハラスメントが発生した際のマニュアル作成や顧客に対してカスハラへの姿勢を示すことも重要となります。

また東京都の条例でもありますが、就業者の安全を確保することも対策の一環として必要です。カスハラが発生した際に、相談できる窓口の設置や複数人で対応する体制作りが典型例となります。

さらに、カスハラが悪質であって深刻な場合は、事業者として法的対応も検討しなければなりません。カスハラに対しては法的措置をとる旨を示しておけば、ある程度の抑止力になり得ますが、悪質で深刻な場合は、警察とも連携した上で、弁護士と法的措置の対応について協議しましょう。

今後は罰則導入の可能性も?

東京都のカスハラ防止条例の概要から、カスハラによって成立し得る犯罪についてご紹介しました。

現状、カスハラ防止条例には禁止規定だけで、これに違反した場合の罰則は設けられていませんが、今後の条例改正によっては罰則導入もあり得ることでしょう。そうなれば、暴行罪や侮辱罪では逮捕されないケースであっても、条例違反として罰則の対象となるケースも増加するかもしれません