自筆証書遺言における無効確認の難しさ

はじめに

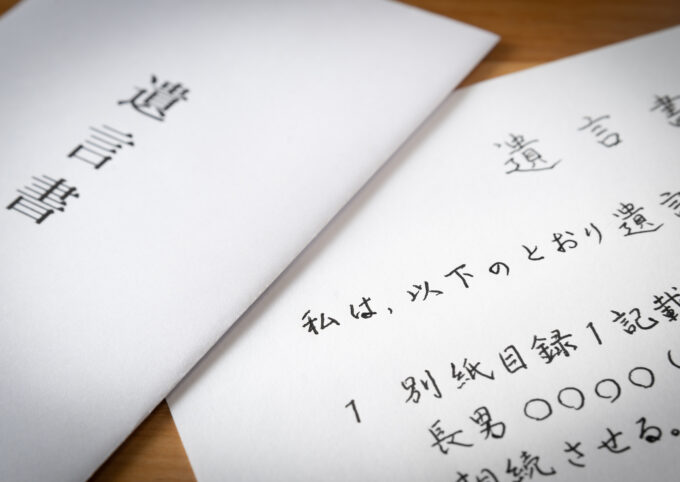

先日、ある地方の資産家が残した自筆証書遺言の有効性を巡り、大阪高裁が有効と判断したというニュースがありました。遺言書は、約13億円もの資産全てを自治体に寄付するという内容で、親族らがその無効を求めて訴訟を起こしていました。

この裁判の争点の一つは、遺言書の筆跡でした。親族側は複数の筆跡鑑定書を提出したものの、最終的に裁判所は「被相続人の筆跡とみて間違いない」と判断しました。

自筆証書遺言の無効を主張する際、筆跡鑑定は重要な証拠です。しかし、それだけでは無効と認められないのが実情です。今回は、なぜ自筆証書遺言の無効確認が難しいのか、その法的な理由を解説します。

自筆証書遺言の形式的な要件

自筆証書遺言とは、被相続人が自ら全文を手書きし、最後に日付と署名押印をする形式の遺言書です(民法968条)。

このことから、法律上、形式的に自筆証書遺言が有効とされるためには、次の点を押さえておく必要があります。

- 全文を自筆すること(※財産目録はPC作成も可)

- 作成年月日を自筆すること

- 氏名を自筆し、押印すること

これらの形式に不備があれば、遺言はそれだけで無効となります。

自筆証書遺言における無効確認が難しいとされる主な3つの理由

極端な形式的不備がある場合は別として、自筆証書遺言における無効確認が難しいとされる理由は、主に次の2つにあります。

- 筆跡鑑定書のみでは判断しにくい

- 二段の推定の存在

- 裁判所による遺言者の意思の尊重

筆跡鑑定だけでは偽造を証明しきれない

遺言書の無効を主張する際、第三者による「偽造」を理由に筆跡が争われることは非常に多いです。

しかし、たとえ「本人の筆跡と異なる可能性が高い」という鑑定結果が出ても、それだけで直ちに無効とはなりません。

なぜなら、人の筆跡は年齢、体調、書いた時の姿勢、筆記用具などによって変化しうるからです。

裁判所は、筆跡鑑定の結果だけでなく、遺言書作成の動機、生前の遺言者の言動、関係者の証言といった、諸般の事情を総合的に考慮して偽造の有無を判断します。

「二段の推定」という法律上の壁がある

自筆証書遺言には、押印が必要とされますが、民事訴訟においては、押印に関して「二段の推定」が及びます。

二段の推定とは、わかりやすく説明しますと、①とても大事な文書(遺言書)に遺言者本人の印鑑が押されている、ということは、この印影は本人の意思に基づいて押したのだろうと推定され(一段目の推定)、②本人の意思に基づいて押印したのならば、その文書(遺言書)全体が真正に(本人の意思通りに)成立したのだろう(二段目の推定)、と推定されてしまうことです(民事訴訟法228条4項では、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されています。)。

この「推定」は、「みなす(確定的に扱われる)」とは異なり、反証を挙げて覆すことが可能です。

しかし、一度法律上の推定が働くと、無効を主張する側が「本人の意思に基づかない押印である」ことを強力な証拠で証明しなければならず、これが極めて高いハードルとなるのです。

なお、条文や契約書などで、「推定」の他に、「みなす」という言葉があるのを見たことがある人もいると思います。どちらも、法律上、ある事実や法律関係が不明瞭なときに、本当の事実や法律関係であると決めてしまう擬制と言う意味では同じですが、その強さが違います。

平たく言いますと、「みなす」は決まったことが覆ることはありません。一方で、「推定」は決まったこととは違う事実や証拠で証明できれば覆ります。

したがいまして、二段の推定を覆すだけの証拠が必要であり、極めて重要なのです。

裁判所が遺言者の最終意思を尊重する傾向にある

遺言書は、故人の最後の意思表示です。

そのため、裁判所は可能な限りその意思を尊重しようとする傾向にあります。

形式や内容に多少の不備や不自然な点があったとしても、「遺言者の意思はこうだったのだろう」と合理的に解釈できる範囲であれば、直ちに無効とは判断しにくいのです。これも、無効確認が難しいとされる一因です。

もう一つの大きな壁:遺言能力の欠如の証明

偽造の主張とは別に、遺言無効を争う際のもう一つの大きな柱が「遺言能力の欠如」の主張です。

遺言能力とは、「遺言の内容を理解し、その結果どうなるかを認識できるだけの判断能力」を言います。高齢の遺言者が認知症などを患っていた場合に、この遺言能力が争点となります。

これを証明するのが難しい理由は、遺言書が作成された「まさにその瞬間」に判断能力がなかったことを、後から証明しなければならない点にあります。そのために、無効を主張する側は、以下のような客観的な証拠を集める必要があります。

- 医療記録:生前のカルテや長谷川式認知症スケールなどの検査結果

- 介護記録:介護認定の記録や、ヘルパーによる日々の介護日誌

- 関係者の証言:遺言者の生前の言動に関する家族や主治医の証言

これらの証拠を総合的に評価しても、裁判所が「作成当時は判断能力があった」と判断する可能性は十分にあり、これも無効確認の難しさの一因となっています。

最後に

遺言無効確認の訴訟には、ここまで見てきたように、非常に高いハードルが存在します。しかし、冒頭でお伝えした通り、無効確認が全くできないわけではありません。

遺言書の無効を主張したい場合は、極めて専門的な判断が必要となりますので、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。